세상이 변화하면서 누군가는 이익을 보고 누군가는 손해를 본다. 치열한 논의가 필요한 분야이면서 사회를 변화시키는 것이 노동과 관련된 것이 아닐까. 이재명 정부가 되면서 초반에 허니문 기간, 정책 설정 기간에 뉴스가 봇물 터지듯 터져 나왔다. 나만의 평소 생각대로 더 나은 대한민국을 위한 노동법은 이렇다:

최저임금

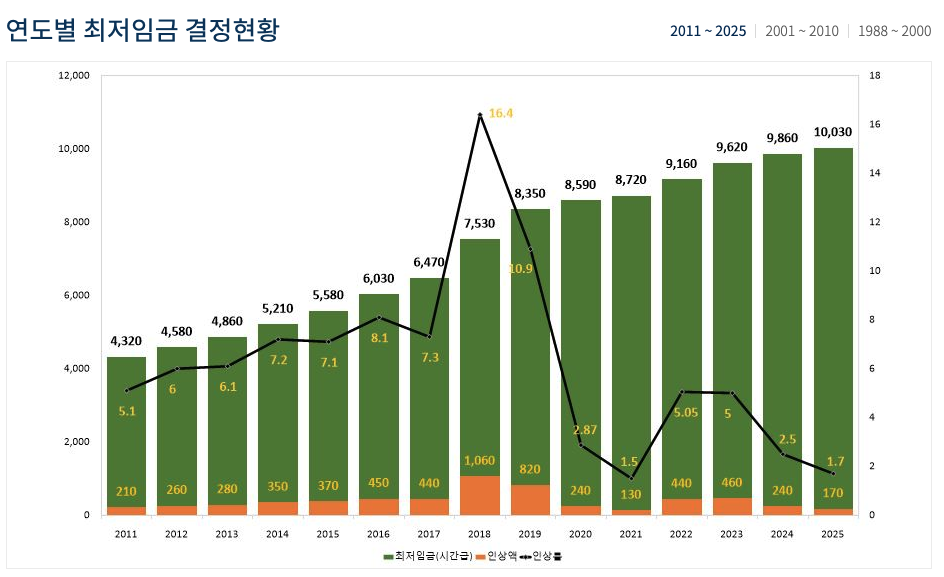

2025년 최저임금은 2.9%로 인상률이 결정되었다. 17년 만에 표결 없이 합의로 결정했다고 한다. 잘했다고 생각한다. 노동자의 삶이 나아져야 한다고 생각하지만, 최저임금 올린다고 더 나아진다고 생각하지 않는다. 최저임금이 올라가면 노동할 수 있는 사람은 좋지만, 저생산성 노동자는 일할 기회가 줄어든다. 그분들의 일자리를 키오스크와 자동화가 대체하도록 장려하여 결국은 빼앗는 것이다. 문재인 정부 때 정책이 올리는 것이었다면 어느 정도 올릴 수는 있겠지만. 아래 그래프를 보다시피 2018년에 너무 올렸다고 생각한다.

최저임금조차 부러운 진짜 약자들 이 글에 동의하는 바다. 노동계도 최저임금의 인상률을 낮게 가져가는 것이 저생산 노동자의 일자리를 만드는 과정이라는 것을 알지 않을까? 주휴수당도 장기적으로 점진적 폐지되어야 한다고 생각한다. 주휴수당이 있어서 오히려 단기 시간제 노동자들의 일자리와 일하는 시간이 제한되고, 미지급률도 높고, 계산도 복잡하여 혼란을 야기한다. 물론 폐지는 쉬운 논의는 아니다. 점진적으로 줄여가면서 최저임금으로 흡수해야 하지 않을까?

노란봉투법 (노동조합법 2, 3조)

일단 통과시키는 분위기 먼저 이번 정부의 새로운 고용노동부 장관 김영훈 장관의 브리핑과 기자 QnA를 보고, 참 이해가 깊고 설명도 잘한다고 생각했다. 이 글을 쓰게 된 계기이기도 하다.

핵심 내용은 하청 업체 노조도 원청 기업과 교섭할 수 있도록 ‘사용자’ 범위를 넓히고(2조), 파업 등 쟁의 행위로 인한 손해배상 청구를 제한(3조) 하는 내용이다.

경영계가 가장 문제 삼는 것은 2조의 내용이다. 하청/자회사 노동자와 본사 노동자와의 격차를 줄인다는 면에서 큰 방향은 동의하는데. 최근 네이버 자회사들과의 쟁의 뉴스만 보더라도 참 쉬운 문제가 아니라는 생각이 든다. 한편, 장관은 이를 통해서 위험의 외주화를 줄이고 기업별 노조 관계를 기본적으로 한 구조가 변혁이 필요하다고 하기도 했다. 아이고 너무 큰 주제다.

52시간

52시간 제약은 지금 논의가 활발하게 되는 주제는 아니지만 이제는 없애야 하지 않을까.

대통령이 근로감독관을 300명 증권하라고 했다는데, 근로감독을 철저하게 하는 방향으로 하면 되지 않을까 싶다. 선진국 대한민국에 예외없이 단순한 숫자로 노동시간을 규제한다는 것이 왠말이냐- 예외규정 논의하지말고 폐지하자.

물론 원래 52시간제의 취지를 살리기 위한 대안입법이냐 규제, 감시기능 강화는 필요하겠지만.

플랫폼 노동자 보호

이번 정부에서 제시하는 방향인다. 필요에 공감하나 내가 잘 모르는 분야.

중대재해, 산재 줄이기

반복적인 산재 사망사고가 있었던 SPC는 대통령이 직접 방문하고, 포스코는 노동부장관이 방문했다. 대출시에 기업심사에도 반영하는 논의도 있다고 한다.

고용유연화

큰방향에서 나는 지금보다는 고용을 유연화 하면서 직장을 잃은 분들을 위한 보호장치는 강화하고, 그러면서도 실업수당 어뷰징은 막는 고민이 필요하다고 생각한다. 이제는 나이가 들면서 더 오래일할 수 있는 체력을 가진 사람이 늘어난다. 젊었을때의 일자리 이후에 재교육등을 통해 제2의 일자리도 필요하다.

정리

위 정책과 변화 하나하나가 많은 사람들의 삶에 직접 영향을 주는 민감한 선택들이다. 다만 세상은 변화하기에 그에 맞는 노동 제도가 변화해야 한다는 것에는 누구나 동의할 것이다. 하나하나 깊이 생각해보지 못했지만 여러 뉴스를 보고 누적된 나의 생각을 정리해보았다. 이 글이 무서워서 블로그에 올리더라도 소셜에 공유는 안해야 겠다.